入院闘病記(閉鎖病棟) 闇の支配者、現る 第3話

入院四日目の朝、僕は、死臭漂う保護室から、八人の大部屋に移された。この頃、僕は大分落ち着きを取り戻していた。しかし、まだ病識は無く、オナニーを強要して来る幻聴は、毎晩僕を苦しめた。

この時、僕は性の奴隷と化していた。

ある日、僕が一人で食堂の椅子に座って考え事をしていると、遠くの方から鋭い視線を感じた。

何気なくそちらの方を見ると、髪は金髪、眼光鋭く、上は白のタンクトップ、下は赤のジャージで決めた、一見ヤンキー風の男がこちらを睨んでいた。

男は、僕と視線が合うと席を立ち、こちらに向かって歩いてきた。

彼は僕の目の前に来ると、右手を出して、「俺、鈴木圭吾。よろしく!」と、握手を求めてきた。

僕は反射的に右手を出して、握手に応じ、「よろしくお願いします」と、挨拶を交わした。

「この病院のことで何か分からないことがあったら、何でも聞いて」

「はい」

「俺、強迫性障害で二か月前から、入院してるんだ。君、名前何て言うの?」

「ひでまるです。僕、在日韓国人三世です。幻聴、被害妄想が酷くて、医療保護入院しました。今日で四日目です」

「はは、そうなんだ。ま、お互いボチボチやっていこうや!」

「はい」

それだけ言うと、鈴木さんはその場を去って行った。

何か、人を威圧し、不快にさせる雰囲気を持った嫌な奴、それが鈴木さんに対する、僕の第一印象だった。

その日を境に、鈴木さんは事あるごとに、僕に絡んで来た。

彼はおしゃべり好きで、人懐っこかった。

「ねえ、ひでまるさん、退院したら、女の子集めて合コンしようよ!」

「ねえ、ひでまるさんは彼女とかいるの?」

「ねえ、ひでまるさんって、どんな女の子が好みなの?」

鈴木さんのおしゃべりは、延々と続いた。次第に僕は、鈴木さんを避ける様になっていった。鈴木さんの部屋は、僕の隣の大部屋だったが、事あるごとに僕に纏わりついてきた。

「ねえ、ひでまるさんの女友達、紹介してよ」

鈴木さんの頭の中は、二四時間女の事しか無い様だ。僕があからさまに鈴木さんを避け始めると、鈴木さんは僕を中傷し、圧力を掛けてきた。

「ひでまるさんって禿てるよね!全体的に、髪が薄いよね!将来、やばいよ!」

それは、紛れもないイジメであった。

僕は、鈴木圭吾の洗礼を受けながらも、日一日と閉鎖病棟に馴染んでいった。

保護室から漏れ聞こえる意味不明な奇声、ナースステーションから聴こえる美人看護師たちの軽やかな雑談、弁護士を呼べと暴れ回る患者達等、全てのものを真っ白いコンクリートの壁が、容赦無く密閉された空間の中に包み込んでいた。

僕はそこから逃げ出すすべを、何も持ち合わせていなかった。

全くの無力であった。

閉鎖病棟に閉じ込められて一週間位経った頃、自分はこのままこのコンクリートの檻の中で、閉じ込められたまま死んでいくのでは無いかと思った。

その時、何とも言えない大きな恐怖に襲われた。

気が付いたら、ナースステーション横に設置されている公衆電話で、実家の母に電話を掛けていた。

週に二回、凄く恥ずかしい思いをする日がある。

火曜日と金曜日のお風呂の日だ。

脱衣所での着替えから入浴まで、全て看護助手の監視付きである。

僕のいる三階の閉鎖病棟には、青木一臣というダンディーなおじさんと、前田祥子という可愛い癒し系の女の子が勤務していた。

この前田祥子さんに、着替えから入浴からオチンチンを洗うところまで、全て見られるのである。

僕は自分のオチンチンを見られるのが嫌で、死ぬほど恥ずかしかった。

僕は体を洗うのもそこそこに、湯船の中に逃げ込んだ。五十度近い湯船の中に三分も浸かっていれば、もう熱くて限界である。僕は茹でだこの様に顔を赤くして湯船から飛び出ると、脱衣場へと逃げ込んだ。

僕は、前田さんの刺すような視線を背中で感じながら、パンツを手早く履いた。

振り向くと、前田さんと目が合う。

「いい湯だった?」

「はい」

僕は手短に答え、頬を赤らめた。

とある風呂の日。

僕が湯船に浸かっていると、鈴木さんがお風呂に入って来た。

「よう、ひでまるさん、元気?俺は絶好調だよ!今度、女の子と合コンしようよ!」

鈴木さんは、相変わらずのノリだった。

「ひでまるさん、俺、退院が近いんだ。退院しても、お互いに連絡取り合おうね!」

「うん、いいよ。分かった」

「ひでまるさん、可愛い顔してるから、女の子にモテるでしょう?」

「いや、そんなこと無いよ」

本当に女の話ばかりである。

閉鎖病棟の檻に閉じ込められた当初から、鈴木さんは執拗に、僕に絡んで来た。僕が嫌がると、僕を誹謗中傷して圧力を掛けてきた。食堂で、休憩室で、部屋で、「ハゲ!ハゲ!」と、無意味に大声を張り上げるのだ。

その度に、僕は深く傷ついた。

紛れもなく、僕はイジメにあっていた。鈴木さんは、悪徳ヤンキーそのものであった。

とにかく、暇があれば僕に、絡んで来た。

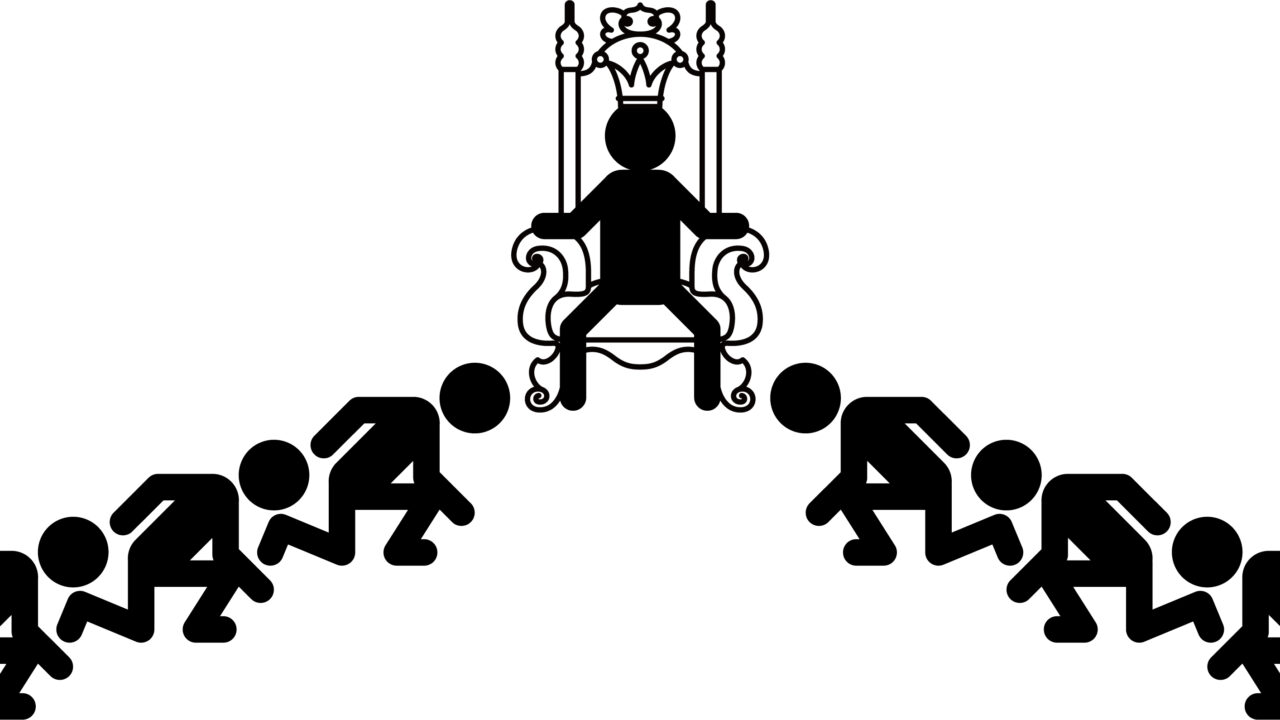

鈴木さんは、三階閉鎖病棟の闇の支配者と化していた。

毎日病棟内を、子分を連れて、練り歩いていた。

僕は次第に、鈴木さんのことを怖れる様になっていった。