入院闘病記(閉鎖病棟) 京極会会長 第6話

先の見えない灰色の入院生活において、唯一の楽しみが食事の時間であった。

池田病院は食事が美味しかった。

管理栄養士さんと調理師さんが、毎日献立を考えて、腕を振るって作ってくれる。

僕は掲示板に貼りだされる、毎日の献立表をチェックするのが、生き甲斐になっていた。

ある日の朝、僕が掲示板の献立表を、ヨダレを垂らしながら見ていると、後ろからドスの利いた声がした。

「ひでまる!何、見てる?」

後ろを振り向くと、そこには小柄な老人が立っていた。

柳瀬太郎さんだった。

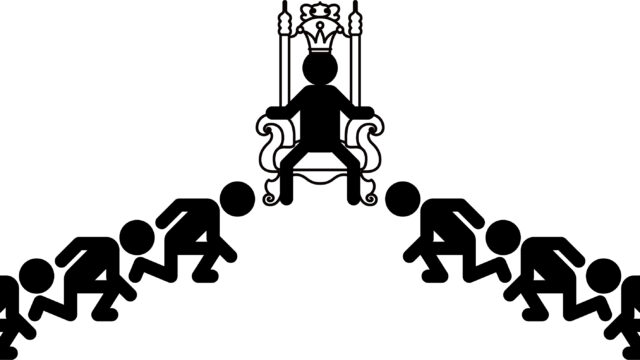

元、京極会会長、七十歳。

埼玉の地元では、その名を知られたヤクザである。

柳瀬さんは献立表を見て、吐き捨てる様に言った。

「全く、毎日不味いものばかり食わせやがって。一体全体、この病院はどうなってるんだ?俺が院長を締めてやる!」

「まあ、そうムキにならないで下さいよ。ここのご飯、美味しいじゃあないですか」

「あんな豚の餌みたいなの、食ってられるか!入院前は、可愛いお姉ちゃんたちを連れて、毎晩銀座の寿司店に通ったもんだ」

「へえ、凄いですね!」

この時、ナースステーションの前で、小川さんが大声を上げた。

「皆さん、朝食の時間です!食堂に集まって下さい!」

砂糖の塊に群がる蟻のように、各部屋から廃人たちが、ゾロゾロと食堂に集まって来た。廃人たちの目は、ランランと輝いていた。

僕は柳瀬さんの隣に座った。

今日は、野菜炒めと豚汁だ。

僕は自分の分が配られるや否や、野菜炒めから攻め始めた。

その時である。

横に座っていた柳瀬さんが、大声を張り上げた。

「不味い!こんなもの、食えるか!」

柳瀬さんは大声を張り上げるや否や、野菜炒めが入った皿を、ひっくり返した。

こうなったら、もうお終いである。切れた柳瀬さんは、誰も手が付けられない。さすが、元ヤクザである。

「おい!バカ看護師!もっとマシなもの、持って来い!これじゃあ、豚の餌じゃあないか!院長を出せ!お前たちじゃあ話にならん!」

看護師の山崎さんと橋本さんが、慌てて走り寄ってきて、暴れる柳瀬さんを取り押さえた。

「すぐ、保護室に連れて行こう」

「了解。こら、柳瀬さん、暴れるな!」

柳瀬さんは、最後の抵抗に出た。

「お前ら!この手を離さないと、訴えるぞ!弁護士を呼べ!弁護士を!」

しかし、柳瀬さんの抵抗虚しく、二人の屈強な男たちに両脇を固められ、強制的に保護室へと連れて行かれた。嵐の去った後には、テーブルの上にモヤシとピーマン、ニンジンが散乱していた。

廊下の向こうから、保護室の扉の鍵が掛けられる、無情の金属音が鳴り響いた。

それから数日間、柳瀬さんは暴れた懲罰として、保護室に閉じ込められた。扉には厳重に、鍵が掛けられた。

柳瀬さんは一日中、鉄の扉をドンドン叩いては、大声を張り上げていた。

何だか凄く気の毒だった。

一週間後、すっかり大人しくなった柳瀬さんは、保護室から大部屋に戻された。

僕は、よく柳瀬さんの部屋に遊びに行った。

「俺の退院を、若い衆が心待ちにしてるんだよ」

「そうなんですか」

「ひでまるはなかなか良い顔つきしてるし、退院したら俺の組に入らないか?京極会はいいぞ!俺が可愛がってやるぞ!」

「はい、考えておきます。ありがとうございます」

「何か困ったことがあったら、何でも俺に相談するんだぞ!」

「はい」

「それとちょっとお願いがあるんだが、毎朝病棟に届く新聞を、一番に俺の所に持って来てくれないか?俺は、新聞が大好きなんだよ。何だか新聞を読まないと、落ち着かないんだ。頼むよ!」

「新聞なら今、麻生さんが朝七時に一番乗りで、貰って読んでますね。じゃあ、麻生さんの先を行かないと駄目ですね」

この何気ない約束が、後に大事件に発展してしまうとは、この時、誰も知る由も無かった。

次の日の朝六時半頃、僕は新聞を一番で受け取る為、ナースステーション前の食堂の椅子に座って、看護師が出てくるのを待ち伏せしていた。

そこへ、

「新聞でーす!」

と、山下さんが、新聞を持って出てきた。

「山下さん、おはようございます。新聞、貰えますか?」

「ひでまるさん、朝早いね。新聞、好きなの?」

「え?はい、ちょっと」

僕は言葉を濁して、柳瀬さんの名前は出さなかった。

僕は新聞を片手に、柳瀬さんの部屋へと急いだ。

途中、廊下で麻生さんとすれ違った。

時刻は、朝の六時五五分を回っていた。

間一髪で麻生さんより先に、新聞を手に入れることが出来た。僕は、朝一番に手に入れた新聞を、柳瀬さんに渡した。

柳瀬さんは嬉しそうに、

「新聞か!いいね!サンキュウ!ひでまる!」

と言って、新聞を布団の下に隠してしまった。

その時、食堂の方から大きな叫び声がした。

「新聞がない!俺の新聞を盗んだのは誰だ!おい!バカ看護師!新聞がないぞ!」

僕は、知らぬふりを決め込んだ。

食堂で麻生さんが、大声を上げて、暴れ回っていた。

麻生一郎。

目つきの悪い、ガリガリに痩せたオヤジ。歳は五十代後半。何だか知らないが、新聞が命である。

「おい、ひでまる!新聞、知らないか?」

「いや、僕は知らないですよ。誰かが持って行ったんじゃあないですか?」

「俺の許可無しに、新聞読んでいいと思ってんのか?一体、誰だ?見つけ出して、締めてやる!チキショウ!」

「麻生さん、たかが新聞じゃあないですか」

「馬鹿野郎!朝一の新聞と緑茶は、誰にも譲れないんだよ!」

僕は、今更新聞が、柳瀬さんの布団の下にあるなどとは言えなくなってしまい、知らぬ顔を決め込んだ。僕は、麻生さんが嫌いだったので、腹の中で、(ザマーミロ!)と、笑っていた。

明日から毎朝、新聞が消えることになるだろう。

ここ閉鎖病棟においては、時間が止まっている。

時間が流れるのが遅く、一日が一か月、一か月が一年の様に感じる。

止まった時間の中で患者たちは、ゾンビの様に彷徨っている。

皆、何の予定も無く、何の目標も無く、何の夢も無い。

社会から隔離され、鍵の掛けられた檻の中で、ただ無為に時を過ごす。

ここにいる僕らは、社会から忘れ去られた存在、消された存在なのである。

廊下の厚く固いセメントの壁の脇に、取り付けられた小さな窓からは、公園の緑が見えた。

その緑は僕にとって自由であり、権利であり、希望であった。

僕はある昼下がりの午後、固いセメントの壁に頬を押し付けながら、いつまでもこんな所に居てはいけないと思った。

何とかして、ここから抜け出さなくてはならない。

僕の攻撃の矛先は、主治医である院長、池田光治先生に向けられた。池田先生は、金持ちのボンボンの二世医師である。仕事の無い休日は、赤いフェラーリを乗り回しているという噂だ。権力欲が強く、独裁的病院運営を行っている。患者に対して、常に上から目線の高圧的態度で接する。

僕はこの先生が、どうしても好きになれなかった。

二週間に一回の診察日がやってきた。

僕が、閉鎖病棟に無理やり押し込められて、一か月が経とうとしていた。

診察室で池田先生は、クールに僕に聞いてきた。

「ひでまるさん、最近、調子はどうですか?」

「先生!最初の約束は、一日だったはずですよ!僕を一か月もこんな所に閉じ込めて、どういうつもりですか?今すぐ僕を、ここから出して下さい!」

すると、以外にも先生は、顔を赤らめて下手に出てきた。

「一か月……もう、そんなに経ちましたか。ひでまるさんも最近では、大分落ち着いて来ましたね。もう少しだけ、様子を診ましょう。後、二三週間もすれば、退院できますよ!安心して下さい」

池田先生は、子供を優しく説き伏せる様に、僕に語り掛けてきた。

「分かりました。後、二週間ですね!」

「はい」

先生は、優しい笑顔で僕に微笑みかけてきた。

僕は、先生を信じることにした。

だが、この期待は、近々裏切られることになる。